Lo scorso 8 Aprile si è tenuto presso la Fondazione Links di Via Castelfidardo 34 l’evento in collaborazione con il MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy “Italian Technology: Tecnologia + Design + Crederci e Rischiare”. L’evento è stato programmato in occasione della giornata nazionale del Made in Italy, fissata il 15 Aprile (data di nascita di Leonardo da Vinci, anno 1492), nell’ambito di una ampia programmazione di conferenze, incontri, seminari in tutta Italia ed all’estero (circa 600). L’evento è stato incentrato nell’identificare la “ricetta italiana” all’origine di prodotti di successo globale, in cui il bello si coniuga con il genio, il saper fare, e la tecnologia del nostro paese. Molto spesso, infatti, il prodotto italiano si identifica erroneamente con il suo stile, dimenticando il grande lavoro di sviluppo – dall’idea al prodotto finale – che ne costituisce invece una parte saliente.

L’evento è aperto dall’Ing. Vincenzo Zezza – Direttore dell’Ufficio per il Piemonte e la Valle d’Aosta del Ministero Italiano dello Sviluppo Economico, moderatore dell’evento.

L’evento è aperto dall’Ing. Vincenzo Zezza – Direttore dell’Ufficio per il Piemonte e la Valle d’Aosta del Ministero Italiano dello Sviluppo Economico, moderatore dell’evento.

L’ing. Zezza, evidenziando le difficoltà che la globalizzazione sta attraversando, sottolinea l’importanza del sapere fare in casa propria, citando i fulgidi esempi riportati nella Italian Hall of Fame https://www.ingegnoitaliano.org/. Zezza richiama l’importanza di:

– creare un ponte tra chi nel passato ha introdotto innovazioni radicali e chi oggi si trova ad affrontare nuove sfide, diverse nei contenuti, ma spesso simili nel metodo;

– tenere l’evento presso la Fondazione Links, importante contributore locale all’innovazione digitale globale.

Inoltre, osserva che la ricetta del prodotto italiano è una sintesi tra l’amore per il ben fatto (non solo per il bello) e la capacità di intercettare le nuove esigenze del mercato utilizzando le opportunità offerte dallo sviluppo scientifico e tecnologico. Secondo il Direttore, i tre punti che contribuiscono a delineare l’essenza del Made in Italy sono: il primo, costituito dalla filiera dell’agroalimentare, in cui l’Italia primeggia per tradizione, qualità e varietà di prodotti anche in ragione dell’applicazione di tecnologie avanzate; il secondo, rappresentato dalla figura iconica di Leonardo da Vinci, a cui la giornata del Made in Italy si ispira, e che è la sintesi più alta e più nota di capacità artistiche ed ingegneristiche in un genio italiano; il terzo, descritto dal video del Ministro che segue immediatamente dopo e che può essere riprodotto all’indirizzo https://youtu.be/uwxoa3DwE74.

Il ministro D’Urso evidenzia il fatto che nel 2024 l’Italia è stato il quarto paese esportatore nel mondo grazie alla creatività, passione e dedizione che gli Italiani hanno riposto nei loro prodotti, superando Giappone e Corea, e posizionandosi dopo Stati Uniti, Cina e Germania. Questo risultato sta a dimostrare la resilienza, la flessibilità ed il dinamismo dell’impresa italiana capace di minimizzare i rischi e cogliere le opportunità. Identità ed innovazione sono i due binari sui cui L’Italia ha fatto leva per la competizione a livello globale. Richiama inoltre la nascita della Fondazione Imprese e Competenze https://www.mimit.gov.it/it/fondazione-impresecompetenze/chi-siamo con l’obiettivo di creare un ponte tra scuola ed impresa portando la cultura manageriale e gli esempi di buona impresa direttamente nella scuola. Ciò che ci rende riconoscibile nel mondo è la capacità di coniugare bellezza e funzionalità, identità ed innovazione, creatività e precisione.

Zezza passa quindi la parola al Presidente del Club Dirigenti Tecnici Ing. Marco Mattioli, che presenta l’attività del Club sulla base della traccia consolidata nella presentazione istituzionale del Club.

Mattioli sottolinea la coerenza dell’iniziativa del Ministero delle Imprese del Made in Italy con l’obiettivo del Club, il consolidamento e lo sviluppo del sapere tecnico nelle sue varie declinazioni (sapere scientifico, contestuale, manageriale, progettuale, manifatturiero) nell’area Piemontese, che così tanto ha contribuito e sta contribuendo all’economia ed alla cultura scientifica ed industriale dell’Italia intera. Mattioli evidenzia il ruolo delle Università, in particolare il Politecnico di Torino, come parte attiva del consolidamento e nello sviluppo del sapere tecnico, ma ricorda al contempo la funzione essenziale degli Istituti Tecnici, fondamentali al raggiungimento della massa critica per lo sviluppo industriale; sottolinea l’importanza del mantenimento della cultura e dei siti industriali negli ambiti in cui il territorio piemontese si è espresso ad alti livelli (aerospazio, elettronica, energia, meccanica, aerospazio, robotica, elettronica, trasporti), ed auspica al contempo un forte sviluppo del digitale da cui non si può più prescindere.

Zezza ringrazia Matttioli e passa la parola all’Ing. Giorgio Garuzzo, ex CEO di IVECO dal 1984 al 1991 e COO di FIAT dal 1991 al 1996.

Garuzzo ricorda la nostra storia recente del dopoguerra, che portò l’Italia dall’essere un paese povero e distrutto, all’attuale benessere. Alle origini di questa straordinaria trasformazione c’è il cosiddetto “Miracolo economico italiano” , che Garuzzo aborre particolarmente come termine, in quanto fa pensare erroneamente a cause trascendenti, ma in realtà è riconducibile ad una vera rivoluzione tecnologica di un intero popolo, che ha trasformato l’Italia da un paese agricolo che viveva di stenti ad essere la settima potenza economica mondiale. Garuzzo ha iniziato dando lezioni di elettrotecnica agli operai, e toccando con mano la volontà di crescita professionale delle persone di umili origini. Raggiunti questi livelli di eccellenza, l’Italia ha dovuto combattere per mantenerli, anche contro una cultura che vedeva l’industria come un’espressione del peggiore capitalismo, ed evolvendosi sempre di più, sfruttando risorse come la robotica sulla cui applicazione in campo industriale l’Italia è stata maestra anche nella piccola industria. Come esempio, cita le operazioni di saldatura manuale del sottoscocca manovrando pinze da 18 kg, ad oggi completamente sostituite dai robots, con grande vantaggio della salubrità e della sicurezza nonché della qualità di prodotto. Garuzzo richiama l’importanza di raccontare questa storia di successo, non per nostalgia o per autocelebrazione, ma per rammentare che quanto è stato fatto allora può e deve essere fatto oggi. All’evoluzione della tecnologia fanno da contraltare fenomeni sociali quali la denatalità, che impongono una dinamica sempre maggiore dell’istruzione per concentrare più sapere in meno persone, ed il diffondersi di approcci demonizzanti delle novità tecnologiche, quale quello di alcune campagne stampa contro l’intelligenza artificiale. Garuzzo sottolinea l’importanza di focalizzare le risorse economiche sull’innovazione, non disperdendole in “bonus” dal dubbio – e comunque temporaneo – effetto. Garuzzo cita come esempio di tecnologia la recente possibilità di lettura di papiri antichi come quello di Ercolano, sopravvissuti all’eruzione ma non manipolabili e consultabili. Grazie ad una tecnologia da loro messa a punto, tre studenti universitari (non italiani) Youssef Nader, Luke Farritor e Julian Schilliger, sono riusciti ad identificare da scansioni tomografiche i caratteri e ad interpretarli con l’aiuto dell’AI, questo senza svolgere e distruggere il rotolo. Garuzzo evidenzia il contributo all’economia italiana dell’industria e della tecnologia, che non può essere sostituito integralmente – ad esempio – dal turismo, che comunque è fondamentale soprattutto per alcune aree geografiche italiane: Garuzzo conclude richiamando provocatoriamente l’attenzione sul fatto che i giovani italiani non devono diventare un popolo di camerieri (con tutto il rispetto per la categoria) considerazione che ha suscitato un grande e fervoroso dibattito al riguardo, nonché forti reazioni, e che devono consentire invece all’Italia di rimanere attaccata al treno dello sviluppo tecnologico cercando – laddove possibile – di guidarlo, come fatto in passato.

Zezza rafforza il concetto di rivoluzione tecnologica, sottolineando come una rivoluzione si possa compiere solo se la stragrande maggioranza si orienta verso il raggiungimento di un obiettivo comune (la crescita economica e l’affrancamento dalla miseria), e passa la parola al CTO della Fondazione Links Ing. Edoardo Calia.

Fondazione Links è un centro di ricerca focalizzato sulle tecnologie digitali: Calia sottolinea che il tema del bello, del funzionale, dell’usabile si applica moltissimo alle tecnologie digitali. Il ruolo dell’interaction design è fondamentale. Calia richiama il cosiddetto movimento dei maker, nato a Torino tra il 2010 ed il 2013, che ha promosso la convergenza tra meccanica, elettronica e software, che è alla base dello sviluppo della robotica prima e della cobotica dopo, e che ha identificativo nell’ergonomia delle tecnologie digitali un fattore di competizione determinante.

Zezza, passando la parola al Prof. Carlo Massironi ed al Dott. Pietro Camardella, ricorda che la casa del Made in Italy a Torino è a disposizione sia sulle tematiche “classiche” (politica industriale ed incentivi alle imprese, sia su quelle relative alla sorveglianza sul mercato (normativa tecnica, marchi e brevetti).

Il Prof. Massironi, Professore di psicologia dei processi decisionali presso l’Università di Milano Bicocca, introduce la seconda parte della giornata, più pratica, essendo la prima parte celebrativa del Made in Italy. Massironi, insieme a Garuzzo, ha fondato nel 2022 la Italian Technology Hall of Fame, con lo scopo di raccontare storie di grandi realizzazioni tecnologiche italiane dal dopoguerra ad oggi, e per fare proseguire la grande tradizione di innovazione per cui l’Italia è famosa nel mondo. Massironi introduce Pietro Camardella, designer di prodotti di successo che ha sempre messo al centro la tecnologia. Alla richiesta di una ricetta personale per disegnare un prodotto di successo, Camardella risponde evidenziando l’importanza del supporto della proprietà e del management e della loro capacità di visione strategica, focalizzata sul vantaggio per il cliente finale.

Prende la parola quindi Camardella, Car Industrial Designer, con all’attivo numerose esperienze presso aziende automotive e di stile, nonché scultore e fotografo. Agli albori del design industriale, la materia nell’Università veniva denominata “Disegno Artistico per l’Industria”. Ad onore di precisione, la qualifica Car Designer identifica un progettista, mentre Car Stylist identifica la funzione effettiva di definizione dello stile della vettura. La collezione privata di Camardella, esibita nel corso dell’evento, riguarda prodotti di successo che testimoniano la passione, la capacità e la volontà di “procreazione” di persone che sono state in grado di vedere “oltre”.

Interviene Massironi portando ad esempio la cupola del Brunelleschi, nota come altissima espressione artistica, meno come capolavoro tecnologico che ha portato ad erigere la cupola in muratura più grande del mondo tra il 1420 ed il 1436. Massironi enfatizza l’aspetto tecnologico rispetto a quello estetico, e la qualità del prodotto italiano in quanto derivante dalla nostra millenaria cultura del buono e del bello, non solo del bello.

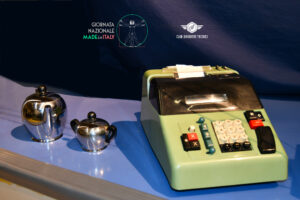

Camardella procede ad una disanima sui prodotti oggetto della sua collezione, oggetti “vissuti”. Si parte dalla mitica MOKA BIALETTI https://it.wikipedia.org/wiki/Moka), che Bialetti ha concepito prendendo spunto dalle lavatrici d’allora a carica dall’alto, conformata secondo un ottagono, a clessidra, per facilitare le operazioni di avvitamento e svitamento, e adatta alla tecnologia della fusione in alluminio, di cui Bialetti aveva avuto esperienza in Francia. Nel 1953 Bialetti ne produsse ben 4 milioni all’anno: la Moka costituiva la soluzione pratica ed a basso costo per la produzione del caffè in famiglia. Il servizio ALESSI BOMBE’ (https://alessi.com/it/products/bombe-teapot) , servizio da te e caffè, ha costituito l’inizio del design industriale: Alessi ha iniziato a produrlo in ottone cromato, per poi passare al processo dell’acciaio a freddo, che costituisce il vero salto tecnologico rispetto a quelle utilizzate in quel periodo, e che offre una qualità estetica di altissimo livello. L’OLIVETTI DIVISUMMA (https://it.wikipedia.org/wiki/Olivetti_Divisumma_14) fu la prima calcolatrice meccanica in grado di effettuare le 4 operazioni: costava allora 31.000 lire, Olivetti la rivendeva a 320.000: una 500 costava 465.000 lire. Il leveraggio era realizzato in pezzi tranciati con la parte indurita limitata alla funzione di contatto con la camma sinterizzata, risparmiando quindi molto sui costi dei materiali e produttivi. La carrozzeria è dovuta ad uno dei padri del design italiano Marcello Rizzoli, divisa in due parti colorate diversamente per ridurre la massa visiva dell’oggetto (un esemplare di DIVISUMMA è custodita al MOMA di New York).

Il BRIONVEGA ALGOL (https://www.brionvega.com/prodotto/algol/), disegnato nel 1964 da Marco Zanuso e Richard Sapper, costituiva la risposta all’esigenza di utilizzo del televisore all’esterno (con alimentazione a batteria) e sua collocazione a terra. La visione in questo caso poteva essere limitata, e di qui la soluzione consistente nello schermo angolato verso l’alto. Il televisore aveva una carrozzeria autoportante composta in tre pezzi di cui uno comprendeva la maniglia di trasporto. BRIONVEGA costituì un salto inequivocabile rispetto ai prodotti di allora quali la radio RADIOMARELLI che conteneva componenti BOSCH prodotta in America e vestita con un mobile di legno. Brion ha coinvolto direttamente nella progettazione il designer rendendolo partecipe nelle scelte salienti di prodotto, con un approccio totalmente differente dalla pura e semplice vestizione di una soluzione già predefinita e non modificabile. La lampada NESSO di ARTEMIDE (https://www.artemide.com/it/subfamily/32705/nesso), disegnata nel 1965 da Giancarlo Mattioli, è realizzata in due gusci realizzata in vetroresina: rappresentava un nuovo modo di produrre una lampada, adatto a grandi cadenze produttive, ma anche una soluzione di diffusione della luce nei grandi ambienti. Gli orologi a palette SOLARI LINEADESIGN (https://solarilineadesign.com/it/segna-tempo-solari.html) su tecnologia inventata da Solari nel 1948 e vestita da Gino Valle hanno risolto brillantemente il problema della visibilità dell’ora con le cifre che risultano da pannelli scomponibili. La tecnologia è ad oggi applicata nei tabelloni degli aeroporti e delle stazioni ed in generale negli ambienti pubblici. Il telefono GRILLO (https://it.wikipedia.org/wiki/Grillo_(telefono)), ideato da Marco Zanuso e Richard Sapper e prodotto nel 1967 da SIEMENS, è un telefono compatto che incorpora la suoneria nella presa, che garantiva un livello di portabilità sino ad allora inarrivabile, e che grazie ad un cavo spiralato allungato poteva offrire una privacy nelle conversazioni sino ad allora negata dai telefoni a muro. La radio BRIONVEGA CUBO (https://www.brionvega.com/prodotto/radiocubo/), anch’essa disegnata da Marco Zanuso e Richard Sapper, è caratterizzata da una nuova definizione dei volumi ed una nuova soluzione di apertura che divide la parte di suono dalla parte di sintonizzazione.

Il mangiadischi IRRADIO, (https://cataloghidedicati.iuav.it/it/ricerca/dettaglio/A_448651/) disegnato da Mario Bellini nel 1965, fu la prima soluzione di portabilità della musica non solo all’esterno ma anche in movimento, e di fatto l’antesignano dello walkman. La sedia SELENE (https://archivio.vicomagistretti.it/magistretti/archive/document/IT-FVM-OA001-000101) disegnata da Vico Magistretti nel 1966 è costituita in materiale termoplastico, e permetteva di essere prodotta con cadenza di un esemplare ogni 5 minuti. Quando LAMBORGHINI (https://www.quattroruote.it/news/curiosita/2023/02/19/lamborghini_i_modelli_dell_era_di_ferruccio_foto_gallery.html) ha deciso di produrre auto, si è affidato a giovani tecnici Stanzani, Dallara, Bizzarrini, ed a Touring come carrozziere esperto, che hanno ideato un telaio denominato TP400 con collocazione trasversale del motore. Su questa base hanno creato il Miura, l’Urraco che ha definito il cosiddetto 2+2 , ed il Countach, autovetture iconiche ammirate in tutto il mondo. La VOXSON (https://www.ebay.it/itm/134074945022) nel 1970 ha proposto l’autoradio TANGA, disegnata da Floriano Rizzo, composta da due parti, una parte sintonizzatrice asportabile e colorata, ed una base che contiene la parte di potenza e di diffusione del suono. La OLIVETTI DIVISUMMA 18 (https://it.wikipedia.org/wiki/Olivetti_Divisumma_18), disegnata da Mario Bellini, fu la prima calcolatrice portatile e ricaricabile al mondo, dotata di stampante: la tastiera è costituita da un unico elemento di gomma. La FERRARI F40 (https://en.wikipedia.org/wiki/Ferrari_F40) è stata disegnata da Pietro Camardella con lo scopo di utilizzare dei telai già sviluppati e prodotti per le corse: costruita tra il 1987 ed il 1992 doveva essere una macchina estrema, esclusiva, muscolare e corsaiola, dura e pura, senza concessione alle comodità, la massima espressione della tecnologia automobilistica, e come tale era costruita con vari materiali compositi (kevlar per il telaio, fibre di vetro per la carrozzeria, resine aereonautiche per i serbatoi ed il plexiglas per i finestrini laterali), e con innovativo motore turbo 8 cilindri al posto del glorioso 12 cilindri, con potenza ancora maggiore. Ora la F40 è una macchina iconica dai prezzi stellari nel mercato delle auto d’epoca. Nel 1992 OLIVETTI ha prodotto il QUADERNO (https://it.wikipedia.org/wiki/Olivetti_Quaderno), l’antesignano dei notebook e dei palmari: non era solo un calcolatore, poteva registrare, e pesava 1 Kg. I comandi erano sulla copertina ed aveva un piccolo display per visualizzare informazioni basilari. Il difetto principale era l’adozione di un sistema operativo lento e non compatibile con quelli largamente diffusi allora. Camardella racconta che a differenza di altri stilisti, il modus operandi degli stilisti italiani convergeva dopo una iterazione limitata a massimo 10 bozze, mentre altri di altra nazionalità arrivavano a produrne centinaia prima di prendere la decisione finale di approvazione. Questa iterazione si estendeva spesso alla produzione dei modelli con un aggravio notevole di costi e tempi.

Si apre una sessione aperta al pubblico, con domande ed osservazioni.

- Quanti esemplari di Ferrari F40 furono prodotti? La produzione della F40 doveva essere limitata a 500 esemplari, ma gli ordini arrivarono ben presto a 1000. In realtà, a seguito dell’omologazione americana, la produzione fu accresciuta a 1337, non accettando ulteriori ordini.

- Ad una osservazione fatta da un partecipante sulla difficoltà estrema nell’innovazione, Camardella risponde che per innovare occorre spingersi oltre i limiti della conoscenza codificata e strutturata, e provare a pensare oltre gli schemi precostituiti. Camardella cita l’esempio del rapporto in ambito FIAT tra Mirafiori, centro di conoscenza sull’auto, ed il CRF, dove si valutavano nuove soluzioni al di fuori dei canoni rigidamente consolidati da anni di esperienza. L’innovazione richiede sempre qualcuno che ci crede fermamente e la spinge.

- Una osservazione fatta da un partecipante riguarda l’americanizzazione della nostra cultura: fermo restando la positività insita nello scambio di idee, opinioni, in alcuni casi la necessità di compiacere le esigenze di mercati estranei ai nostri tradizionali ha creato ostacoli e problemi nei processi di innovazione. Non esiste una ricetta magica – come spesso propagandato da consulenti – per un prodotto di successo, il successo dipende da molti fattori endogeni ed esogeni, ma soprattutto dalla capacità del management di vedere “giusto” e di avvalersi di persone valide nel processo di sviluppo prodotto.

- Un giovane partecipante osserva che nel prodotto italiano attuale non vede una propensione al futuro, ed afferma che non ci vi sia la giusta attenzione ai processi di ricerca e sviluppo, a cui è richiesto di sviluppare prodotti non ammettendo errori e fallimenti. Camardella raccomanda di investire in startup interne alle aziende, per tesaurizzare l’esperienza accumulata e comunque avere una conoscenza di prodotto tale da permetterne l’analisi critica ed identificarne efficacemente le possibilità di miglioramento

- Una osservazione di un partecipante enfatizza la bassa propensione al rischio degli investitori italiani. Mentre in America il fallimento è un fatto grave ma non drammatico, in Italia è un vero disastro da cui è difficile riprendersi.

- Una osservazione di un partecipante riguarda la F40: le ragioni per cui le vendite siano state così elevate risiedono nella sua percezione da parte del mercato come un’auto estrema, particolarmente esclusiva (un’auto per pochi in grado di permettersela economicamente e capaci di guidarla).

- Una osservazione di un partecipante richiama la necessità di applicare un metodo nei processi di innovazione, non lasciando il processo decisionale al caso, ma comunque facendo del processo di innovazione un processo razionale ed efficiente.

L’evento si conclude con il tradizionale networking buffet in cui i partecipanti hanno avuto occasione di scambiare ed approfondire ulteriormente le tematiche sviluppate nel corso dell’evento.

Redatto da Michele Verdi, Vice Presidente Club Dirigenti Tecnici