Lo scorso 12 Luglio si è tenuto l’evento “Futuro esotico . le piante tropicali migrano in Piemonte” presso casa Zuccala, in Marentino.

L’evento, organizzato da Daniele Curto, consigliere CDT, si è sviluppato attraverso:

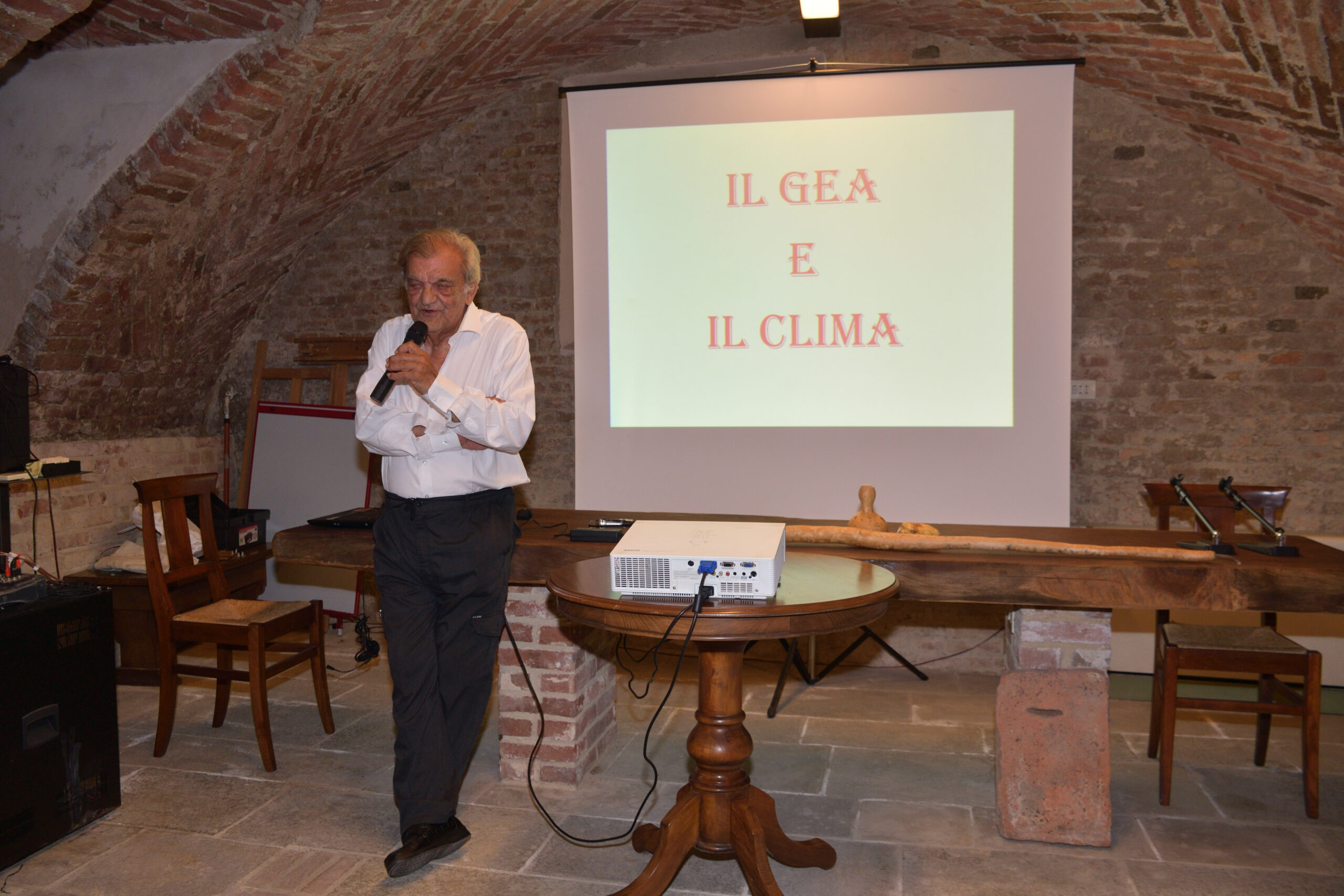

- una conferenza tenuta dal Prof. Guido Vanetti, proprietario di casa Zuccala e Presidente dell’associazione culturale omonima, che si prefigge di tutelare la dimora, i suoi giardini e la cultura piemontese nelle sue varie forme di cui la dimora è preziosa testimonianza

- una visita ai bellissimi giardini della residenza

- una ricca “merenda sinoira” con specialità – ovviamente – piemontesi

Casa Zuccala è testimonianza storica dell’antica omonima famiglia, appartenente alla nobiltà veneziana, le cui origini risalgono al 1500, e sono localizzate nel Bergamasco. La famiglia si trasferì ad Andezeno al seguito dell’esercito di Carlo V, ed in seguito a Marentino, dopo la distruzione della loro residenza ad opera dei francesi. La famiglia consolidò il proprio potere esercitando per due secoli la professione di notai, acquisendo tenute e cascine, dedicandosi in seguito alla finanza e diventando banchieri a Torino. La tenuta di Marentino fu quindi utilizzata solo come residenza estiva a seguito del trasferimento della famiglia a Torino. La famiglia si estinse, la residenza era ormai in disuso ed in rovina, quando fu acquistata dalla famiglia Vanetti.

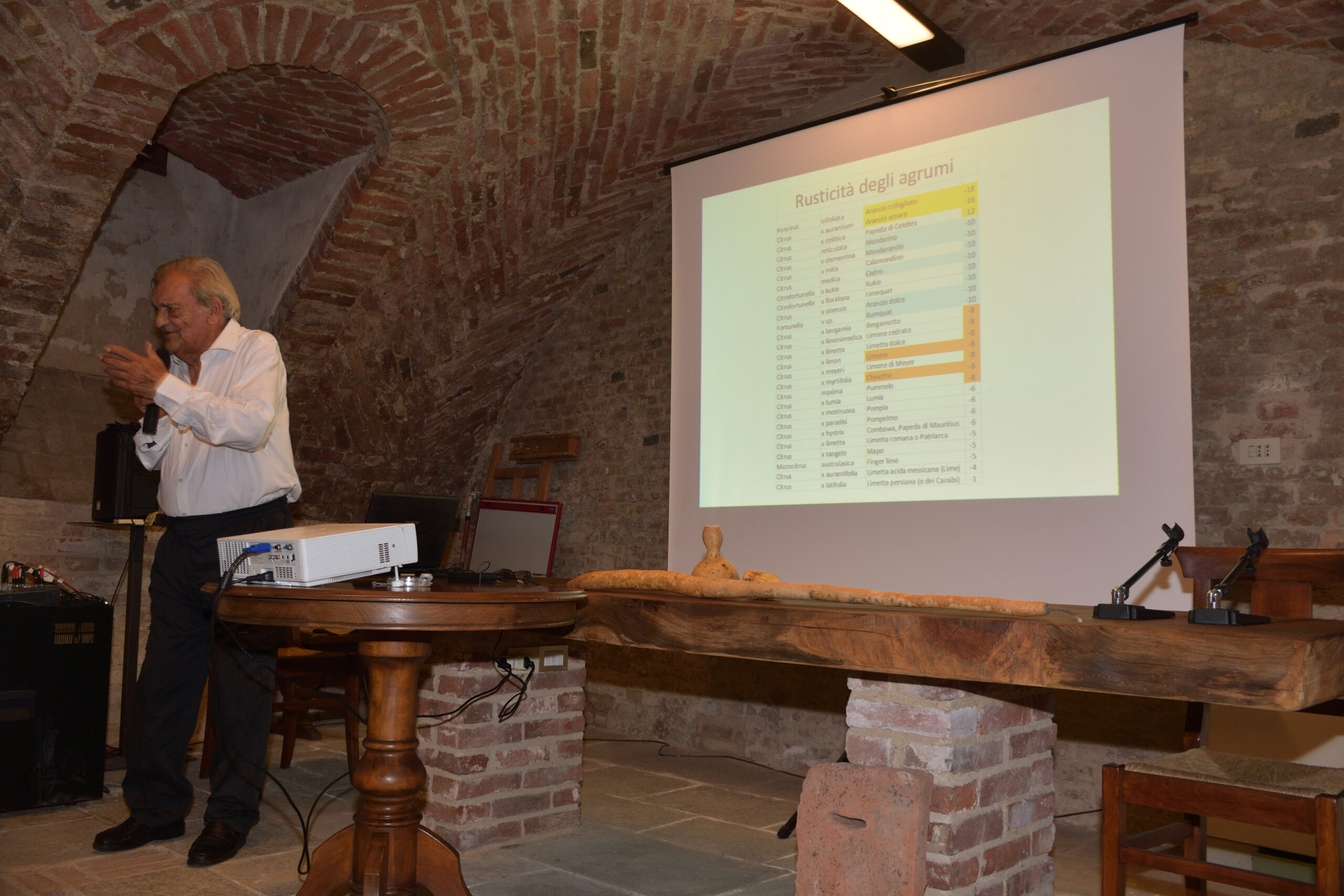

Il prof. Vanetti ha iniziato la conferenza illustrando brevemente la storia della residenza, che ospita attualmente uno spazio museale, dedicato alla storia del Piemonte, ed un giardino esteso su 7500 m2, ospita più di 1000 varietà di piante aromatiche, provenienti da tutto il mondo. La messa a dimora di tali piante ha creato il problema di farle adattare al terreno ed al clima. La possibilità di sopravvivenza di una pianta è connessa alla sua rusticità, cioè alla sua capacità di adattarsi e sopravvivere a condizioni ambientali diverse da quelle di origine, in particolare per quanto riguarda il clima e il tipo di terreno. Indica quindi la resistenza di una pianta alle basse temperature e ad altri fattori come umidità, piovosità e durata del periodo freddo. La rusticità è misurata con riferimento alla scala USDA (United States Department of Agriculture), sistema creato negli Stati Uniti, ma applicato in tutto il mondo, che suddivide il territorio in zone basate sulle temperature minime invernali. L’indice USDA va da 0 ad 11, tiene conto dell’evoluzione della temperatura negli ultimi dieci anni ed è connesso anche all’erogazione da parte statale di contributi agli agricoltori in funzione dell’effettiva capacità delle piante di resistere al freddo.

Il giardino è dotato di una piccola stazione meteorologica, focalizzata sulla temperatura al terreno che, a parere del Prof. Vanetti, consente di testimoniare una fase di cambiamento in quanto la temperatura invernale a Marentino negli ultimi anni non è mai scesa al di sotto di -6 °C, e quindi le piante con una rusticità idonea a reggere -10 °C di temperatura minima possono sopravvivere, come anche alcuni agrumi. Questi cambiamenti potrebbero avere un impatto significativo sulle economie locali e nazionali, consentendo la coltura di piante in alcune zone geografiche sicuramente non idonee sino a non molti anni fa. La limonaia di casa Zuccala ne è un esempio: precedentemente dedicata al ricovero degli agrumi in periodo invernale, ora è destinata a sala di ristorazione: ad oggi, infatti, i limoni in casa Zuccala sono coltivati in piena terra e non necessitano più di essere riparati durante l’inverno in un ambiente riscaldato. Le due ore precedenti l’alba sono le ore più critiche da un punto di vista termico.

La pianura padana è divisa secondo USDA in 2 sotto-zone, una 7b, ed una 8a. Le isole termiche sono i laghi, le Prealpi alle spalle di Biella, di Pinerolo, ed alcune zone dell’appennino ligure versante piemontese. La classificazione USDA riporta per l’area di Marentino una temperatura minima compresa tra i -9.7 °C ed i 6.7 °C. Secondo le misurazioni locali effettuate dal Professore, Marentino non scende al di sotto dei -6 °C, e dovrebbe quindi presto passare in area 8b. Nel 2012 a Marentino si raggiunse un picco anomalo di temperatura minima pari a -17 °C, il che provocò la morte di diverse piante. Rispetto all’attuale classificazione USDA di questo territorio, il professore ha rilevato un innalzamento di almeno +1 °C negli ultimi periodi. Dovrebbero essere quindi in atto dei cambiamenti climatici rilevabili anche con la piccola stazione meteo qui presente: occorre però considerare che variazioni termiche – anche consistenti – sono state riscontrate nel lontano passato. Ne sono un esempio le estese glaciazioni che hanno spinto gli uomini a vivere vicino alla Liguria. La serra di Ivrea è una morena di un antico enorme ghiacciaio. I cicli di glaciazione, lunghi fino a 300.000 anni, sono stati interrotti da cicli di riscaldamento. 10.000 anni fa finì l’ultima glaciazione. Tra 7.000 e 4.000 anni fa, durante l’attuale periodo geologico denominato Olocene, il clima era sensibilmente più caldo dell’attuale. I poli non erano ghiacciati come ora. I terreni di Casa Zuccala, ora a 400 m sul livello del mare, erano un tempo un fondo marino, contraddistinto da arenaria ricche di fossili. Tra 4.000 e 2.000 anni fa c’è stato invece un periodo più freddo. Anche durante l’età romana ci furono alcuni secoli, fra il 200 a.C. e il 400 d.C. caratterizzati da un incremento di temperatura attestato dalla dendrocronologia. I cambiamenti avvennero in modo non percepibile durante la vita di una singola persona, in quanto sono stati molto lenti. Il cambiamento odierno è invece contraddistinto da una grande velocità, ed è quindi percettibile.

Il prof. Vanetti ha riportato l’ipotesi che la traversata da parte di Annibale delle Alpi, effettuata in assenza di strade e contrastata da popolazioni locali ostili, possa essere stata favorita da una condizione climatica particolare. Questa interpretazione è fortemente controversa, in quanto testimonianze di storici, quali Tito Livio e Polibio, riportarono che la traversata fu effettuata nel periodo autunnale, con presenza di neve recentemente caduta su strati di neve residua consolidati e tali da evitare lo sprofondamento al passaggio delle truppe e degli elefanti, che comunque subirono consistenti perdite.

Il Prof. Vanetti ha segnalato osservazioni – le cui conclusioni sono comunque molto controverse – di raffigurazioni, risalenti al periodo romano, di frutta molto simile all’ananas, che cresce esclusivamente in clima tropicale, ed è noto essere una pianta proveniente dal Sud America. In un mosaico custodito nel Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo, appare un frutto caratterizzato da una sorprendente similitudine con un ananas, anche se l’interpretazione non è storicamente accertata, e sussistono pareri fortemente discordanti al riguardo. Una statuetta del primo secolo dopo Cristo sembra rappresentarlo, anche se l’attribuzione non è certa, e si rilevano pareri divergenti in merito. A Pompei c’è un affresco dove è raffigurato un frutto molto simile ad un ananas: anche in questo caso, l’interpretazione non offre certezze. Secondo il Prof. Vanetti, l’eventuale – comunque lungi dall’essere accertata secondo criteri scientifici – presenza di ananas freschi potrebbe fare pensare alla sua coltivazione, possibile solo in un clima particolarmente caldo.

Il Prof. Vanetti riporta che nei giardini medicei sono presenti agrumi in piena terra, aspetto che potrebbe fare pensare ad un periodo di clima mite. Va comunque fatto notare che tali agrumi sono specie rustiche e piantumate in zone protette. Giuseppe Milio Voltolina scrisse nel 1574 un libro su come coltivare l’orto (De hortorum cultura libri), ed esaltò il profumo del cedro che si coltivava sul lago di Garda. Il cedro sopravvive in ambienti con temperature minime superiori a -10 °C.

Dal 1600 al 1700, si verificò un clima freddo: si pattinava infatti sul Tamigi, e lo spessore del ghiaccio era tale da consentire il passaggio di carrozze. I periodi di estremo freddo sono stati caratterizzati da estrema siccità. Il ponte della Gran Madre era l’unico punto di attraversamento del Po. Una alternativa storicamente utilizzata era la strada di Pino che, scendendo a Reaglie, permetteva di raggiungere Sassi. Le immagini della battaglia di Torino del 1706 tra Piemontesi e Francesi evidenziano l’attraversamento del Po a Sassi di truppe e cannoni. Il Po era quindi guadabile, sintomo di scarsità d’acqua in quel periodo.

Per quanto riguarda l’evoluzione del clima attuale in Italia, stiamo assistendo ad un cambiamento determinato con buona probabilità dalla variazione delle aree di influenza degli anticicloni, che generalmente garantiscono tempo bello e stabile. In un passato recente, prima del 1990, I due anticicloni principali che influenzavano il clima europeo erano quello Scandinavo e delle Azzorre. I cicloni si espandono o si comprimono secondo l’evoluzione delle stagioni. L’anticiclone delle Azzorre durante l’estate si espandeva e arrivava alla Spagna, Italia ed in alcuni casi sino alla penisola Balcanica. Durante l’inverno l’anticiclone Scandinavo si espandeva verso Sud e sfruttava canali naturali, come la valle del Rodano, per accedere nell’area mediterranea. La sovrapposizione di questi due anticicloni provocava i forti temporali di fine agosto. Sino agli anni 90, le stagioni erano scandite dalla dominanza dei due anticicloni: ora, l’anticiclone delle Azzorre sembra non raggiungere più l’Italia, ed al suo posto subentra l’anticiclone Africano. Esiste un quarto anticiclone, l’anticiclone Russo, che in passato non raggiungeva l’Italia, e che ora la investe attraverso la porta della Bora. Questo anticiclone è responsabile dei fenomeni intensi che si sono verificati ultimamente soprattutto nelle regioni Venete. Un altro elemento destabilizzante nel clima italiano ed europeo è lo spostamento della cosiddetta cella di Hadley, dal nome del suo scopritore nel 1700. La cella di Hadley è un fenomeno di natura convettiva che sposta grandi masse di aria calda ed umida dalle zone equatoriali verso l’alto, determinandone l’estrema piovosità: in quota tali masse incontrano correnti di aria più fredda che ne provocano la discesa ed il consolidamento nei pressi dei tropici sotto forma di anticicloni che garantiscono tempo bello e stabile ed assenza di precipitazioni. Questi fenomeni sembrano spostarsi verso Nord, e paiono essersi consolidati tra il 1979 ed il 2005, per una variazione compresa tra i 250 ed i 500 Km: questo spostamento porta alcuni esperti ad identificare in esso le ragioni delle persistenti siccità di alcune aree ed il processo di desertificazione che si è innescato in altre.

Il socio Pizzi ha chiesto al prof. Vanetti chiarimenti sul ruolo della CO2, sino ad ora non citata. Il Prof. Vanetti risponde precisando che sino a poco tempo fa la percentuale di CO2 in atmosfera era pari a 0,032%: ora, in breve tempo, è passata a 0.042%. La percentuale di CO2 è comunque molto bassa, ma è sufficiente a provocare grandi cambiamenti come l’effetto serra. Vanetti cita per esemplificazione l’effetto del sale sul minestrone, presente in bassissima quantità, ma tale da determinarne l’accettabilità del gusto a seconda di tali basse quantità.

La CO2 è determinante in quanto trasmette l’energia solare anziché rifletterla e lascia passare la quasi totalità della radiazione solare diretta verso la Terra, ma tende ad assorbire quella riflessa dalla Terra, che ha una lunghezza d’onda maggiore, agendo come una specie di “coperta termica”.

L’aumento di CO2 è determinato dall’uomo. I cambiamenti in passato erano determinati da altri eventi. L’aumento di CO2 in atmosfera ora sta determinando una notevole accelerazione del cambiamento climatico. Le piante e gli animali non fanno in tempo ad adattarsi. In particolare, la clorofilla, che sovraintende al processo di trasformazione di CO2 e di acqua in ossigeno in aria e glucosio per la pianta, è attiva tra i 10-120C ed i 400C. Sopra i 400C non c’è più fotosintesi. L’ottimale è tra i 20-250C ed i 350C. Un innalzamento eccessivo delle temperature annulla quindi il potere di assorbimento della CO2 da parte delle piante, innescando così un pericoloso fenomeno di accumulo della CO2.

Al termine dell’interessante conferenza il gruppo si è spostato in giardino, dove sono custodite diverse varietà, tra cui spiccano:

- il giardino superiore, con le viti storiche, una notevole varietà di piante di menta, tra cui alcune create da incroci a scopi industriali, e salvie

- piante di diverse varietà di basilico ed arbusti di rosmarino che adornano percorsi e balconi

- l’angolo delle malvacee

- il giardino sperimentale, dove sono allocate piante aromatiche ed alimentari proveniente da aree subtropicali, asiatiche ed americane

- l’orto delle labiate, con esemplari di olivo che iniziano a ricomparire in Piemonte

- il bosco di noci e robinie

- il frutteto, con le più significative piante da frutto e i piccoli frutti di bosco quali ribes, mirtilli, more e lamponi

- l’orto inferiore, dove sono allocate le rose botaniche, le raccolte di peperoni e peperoncini,

- il viale delle piante da marmellata

Il giardino è coronato da un terrazzo da dove si gode un panorama insuperabile sulla pianura e le colline sottostanti.

La visita si è conclusa con una ottima merenda sinoira con specialità piemontesi, servita nel locale precedentemente destinato a limonaia.

Per la locandina cliccare qui

https://clubcdt.it/wp-content/uploads/2025/07/Futuro-Esotico-Locandina.pdf

Il Club Dirigenti Tecnici ringrazia il Prof. Guido Vanetti e la moglie D.ssa Elena Buscaglione per l’ospitalità ricevuta, ed il socio Daniele Curto per l’organizzazione dell’evento

Autori del testo: Michele Verdi, Antonietta Di Martino con contributi di Giovanni Zurlo

Fotografie di Michele Verdi